|

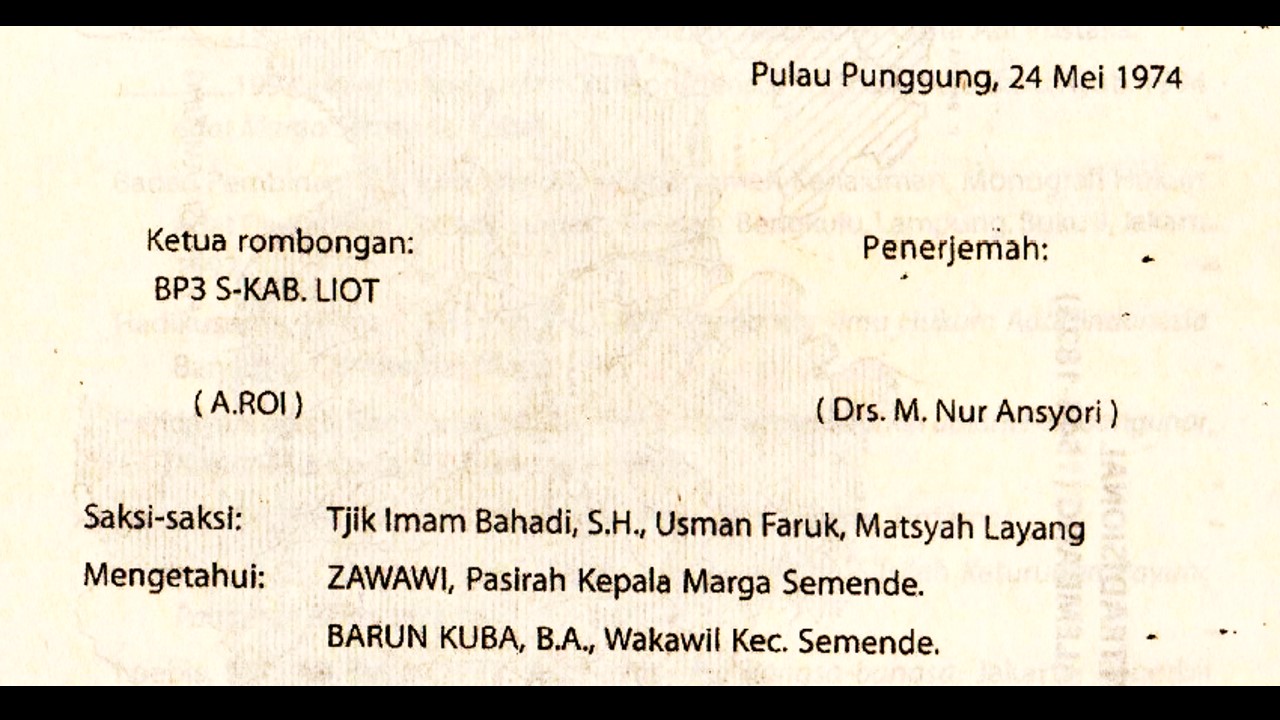

Naskah obat-obatan beraksara ulu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan.

|

Membuat catatan ini, bagi saya, terbilang nekat.

Karena saya buta aksara ulu.

Kenekatan itu sudah sejak 14 November yang lalu.

Awalnya saya menolak jadi salah seorang pembicara dalam acara Seminar Aksara Ulu di Museum Balaputra Dewa Palembang pada 17 November 2020, karena alasan pertama di atas dan juga karena setahu saya daftar pustaka aksara ulu terlalu sedikit, sehingga belum cukup layak jadi bahan pembicaraan. Apalagi waktu untuk menyusun bahan diskusi terlalu sempit.

Begitulah, akhirnya "todongan" panitia saya iyakan.

Sesuai dugaan, bahan pembicaraan saya pada 17 November benar-benar mentah.

Catatan ini merupakan upaya memperbaikinya.

***

Saya mulai dengan menonton video berjudul "Belajar Aksara Ulu Berkat Buku Hasil 'Nemu'" di akun Kinantan Creator milik Kurniawan Saputra.

Dalam video yang ia unggah pada 4 Juni 2020, Kurniawan mengaku mengenal aksara ulu sejak SMA.

"Bukan melalui mata pelajaran atau bukan diajarkan oleh seorang guru. Namun saya mengenal aksara ulu ini lewat buku yang saya pelajari secara autodidak," ungkapnya.

Buku-buku yang menjadi pedoman Kurniawan belajar aksara ulu secara mandiri ialah:

"Pelajaran Huruf Besemah (Surat Ulu)" karya Sataruddin Tjik Olah yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Besemah Kota Pagaralam pada tahun 2009.

"Cara Cepat Membaca dan Menulis Surat Ulu (C2M2 Surat Ulu Besemah)" karya Ety Puspa.

Dalam proses belajar mandiri berdasarkan buku-buku itu, Kurniawan menghadapi beberapa kesulitan serta muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat ia konsultasikan kepada seorang guru. Sampai akhirnya jaringan media sosial mempertemukanya kepada para pegiat budaya.

"Saya mengenal seorang sastrawan Sumatera Selatan, bahkan beliau merupakan sastrawan nasional asal dari Pagaralam yang sering saya sapa 'Kak Mady', atau nama facebook-nya Mady Lani ... Beliau memperkenalkan saya kepada guru-guru yang memang ahli di bidangnya, ahli dalam dunia aksara ulu ... saya diperkenalkan (kepada) pakar-pakar aksara ulu. Salah satunya yaitu Bapak Ahmad Rapanie Igama ... Kemudian diperkenalkan juga (kepada) Mas Wahyu ... Setelah mengenal beliau, akhirnya saya mengerti mengapa banyak sekali pertanyaan yang muncul setelah saya belajar aksara ulu," aku Kurniawan.

Pada 6 Juni 2020, Kurniawan menyiarkan video "Review Buku Aksara Ulu Besemah, Recomended kah buku ini?"

Dalam video ke-2 ini, Kurniawan Saputra memberi beberapa catatan atas buku-buku pelajaran aksara besemah yang ia peroleh dari perpustakaan sekolah serta yang ia beli langsung dari penulisnya. Salah satunya mengenai tanda baca dalam ortografi aksara ulu yang dalam dua buku tersebut berupa titik.

"Seiring berjalannya waktu, ternyata penggunaan titik itu berkembang di Besemah atau di Aksara Ulu setelah masuknya Belanda atau penjajah ke daerah Besemah dan mereka sudah mengenalkan adanya alat tulis atau tinta. Jadi untuk menyimbolkan tanda baca itu tidak perlu menggunakan goresan lagi, cuma cukup menggunakan titik, karena sudah menggunakan tinta. Sedangkan penggunaan garis, untuk peninggalan-peninggalan zaman dahulu seperti di tanduk kerbau, di bambu, itu kalau menggunakan titik akan cukup sulit ... dalam usia yang tidak lama titik itu akan pudar. Namun dengan menggunakan garis, sekian lama atau dalam beberapa puluh tahun tulisan tersebut masih tetap terbaca jika menggunakan garis sebagai tanda baca." (menit 8.05 - 9.08)

Pengakuan Kurniawan itu mengingatkan saya pada cerita Ahmad Rapanie Igama yang juga menempuh jalan serupa.

Awalnya Rapanie belajar aksara kaganga dari orang-orang yang terlebih dahulu tahu. Akan tetapi, Rapanie menghadapi kesulitan ketika membaca naskah-naskah kuno, karena modal pengetahuan tentang aksara yang ia peroleh sebelumnya tak dapat diaplikasikan pada teks naskah kuno.

Rapanie yang kemudian belajar secara autodidak, menjadikan aksara pada naskah-naskah kuno sebagai pedoman "menetapkan" rupa dan ortografi aksara ulu Sumatera Selatan. Jerih-payah Rapanie kini dipopulerkan oleh para literat aksara ulu yang telah mempelajari aksara ini dalam mata kuliah khusus di Fakultas Adab & Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan demikian, Ahmad Rapanie Igama layak disebut sebagai penebas hutan yang rerimbunannya pernah menutupi pengetahuan tentang Aksara Ulu Sumatera Selatan.

Kembali ke Kurniawan, perihal dua buku tersebut di atas, ia berpendapat:

"Jika teman-teman mau belajar, nggak salah pake buku ini. Cuma kalau untuk belajar lebih jauh, mungkin ada buku-buku lanjutan setelah buku ini yang lebih lengkap dan lebih recomended. Kalau ini sudah cukup baik, namun belum begitu memuaskan bagi saya untuk belajar, sebagai bahan belajar."

***

Pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pengalaman Kurniawan tersebut?

Sebagai pustakawan, pandangan dan pendengaran saya tentu fokus pada perpustakaan. Alhamdulillah, Kurniawan bersekolah di SMA yang memiliki perpustakaan. Beruntunglah Kurniawan termasuk murid yang suka berkunjung ke perpustakaan. Syukur pula perpustakaan itu mengoleksi karya Sataruddin Tjik Olah sebagai buku pertama yang memperkenalkan Kurniawan kepada Aksara Ulu Besemah.

Tapi tentu itu saja tidak cukup. Bagaimanapun, proses belajar adalah proses sosial. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa perlu orang satu kampung untuk mencerdaskan seorang anak. Saya kira peran para ninik-mamak yang bersepakat menyekolahkan Tan Malaka adalah salah satu contohnya.

Catatan berikutnya ialah mengenai keberadaan serta persebaran buku-buku tentang aksara ulu. Kasus Kurniawan Saputra adalah contoh istimewa. Sekali lagi, karena Kurniawan Saputra memanfaatkan perpustakaan sekolahnya, plus, dia mau belajar, meski sendirian. Sehingga dapat kita bayangkan Kurniawan Saputra lain yang tak punya akses buku itu sehingga tak berpeluang terpancing rasa ingin tahunya.

Belum lagi jika memperhitungkan pula buku-buku lain yang belum disebut di atas, salah satunya ialah buku berjudul "Aksara Base Besemah: Pelajaghan Mbace Nga Nulis Urup Ulu (Surat Ghincung)" karya bareng Sutiono Mahdi bersama Dewi Saputri yang terbit di Bandung, oleh UNPAD Press, pada tahun 2014.

Selain tiga buku di atas, belum saya temukan lagi buku khusus tentang Aksara Ulu.

Perihal istilah "Aksara Ulu", sepengetahuan saya yang buta huruf ini, masih perlu didefinisikan kemudian perkenalkan secara lebih luas, mengingat rumpun aksara yang umumnya disebut "Kaganga" ini beragam rupanya.

Sebelum istilah "aksara ulu" mulai dipopulerkan oleh para pegiat keberaksaraan di Palembang belakangan ini, umumnya sebutan untuk aksara ini ialah "Aksara Rencong", yang lebih dipersepsikan berasal dari kawasan sekitar Kerinci (Jambi) dan Rejang Lebong (Bengkulu).

Salut kepada para pelestari aksara kuno di kawasan tetangga sebelah tenggara Sumatera Selatan, yakni "Had Lampung", karena sudah cukup dapat diidentifikasi keunikan aksara ini di antara berbagai varian dalam rumpun aksara kaganga ini.

Dua buku tentang naskah-naskah beraksara kaganga di Jambi (1989) dan Lampung (1996) ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan berada beberapa langkah di belakang tetangga-tetangganya.

Sepertinya, label identitas berupa istilah "aksara ulu" untuk menyebut ragam aksara-aksara regional Sumatera Selatan belum cukup dikenal oleh banyak pengkaji budaya-humaniora, khususnya bidang paleografi serta filologi di kawasan Sumatera Selatan dan sekitarnya. Apalagi luar Sumatera dan luar negeri.

Sehingga tidaklah mengherankan jika deskripsi naskah-naskah beraksara kaganga di Perpustakaan Nasional misalnya, masih menyisakan banyak ruang kosong. Sedangkan di perpustakaan-perpustakaan di luar negeri, seperti di Inggris, naskah-naskah beraksara kaganga yang sudah dapat cukup diidentifikasi ialah naskah beraksara Lampung. Sementara untuk naskah-naskah yang belum dapat diduga dari mana tepatnya berasal, diidentifikasi dengan sebutan generik "beraksara rencong" atau dari "Sumatera Selatan".

|

Ricklefs, M.C., P. Voorhoeve, & Annabel Teh Gallop. 2014. "Naskah-naskah Indonesia di Inggris: Katalogus Naskah dalam Bahasa Nusantara di Perpustakaan Umum di Inggris. Edisi Baru dengan Tambahan dan Perbaikan". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

|

|

| Contoh entri koleksi naskah beraksara kaganga koleksi India Office Library, Inggris, yang disebut sebagai beraksara rencong. Sumber: idem. hlm. 127. |

(Koleksi berkode "MSS Malay D 11" ini sudah tersedia versi digitalnya, silakan baca lewat tautan ini: www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=mss_malay_d_11_f001r)

|

| Contoh entri koleksi naskah beraksara kaganga koleksi Museum of Mankind, Inggris, yang disebut sebagai beraksara rencong. Sumber: idem. hlm. 131. |

|

| Contoh entri koleksi naskah beraksara kaganga koleksi Museum of Mankind, Inggris, yang disebut sebagai beraksara rencong. Sumber: idem. hlm. 131. |

(Lihat juga postingan Annabel Teh Gallop dalam blog British Library berjudul "Malay manuscripts from south Sumatra" yang menjelaskan mengapa naskah-naskah beraksara rumpun kaganga belum semuanya dapat dideskripsikan)

Lantas, bagaimana bila hendak memeriksa sekitar 400 naskah dalam kelompok "Bahasa-bahasa Sumatra Selatan" yang tersebar di dua puluh perpustakaan di dunia yang telah dipetakan oleh GPS naskah-naskah Indonesia sedunia rakitan mang Henri dan kang Oman?

|

Chambert-loir, Henri dan Oman Fathurahman.1999. “Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia”. Jakarta: YOI & EFEO.

|

|

Sumber: idem. hlm. 197.

|

Kembali ke Palembang, persoalan serupa rupanya masih berlaku.

Buku katalog naskah koleksi Museum Balaputra Dewa yang terbit tahun lalu juga belum dapat memuat keterangan "dari mana tepatnya asal-usul suatu naskah", karena pengetahuan tentang itu berbeda dengan keterangan "dari mana naskah diperoleh". Begitu juga dengan keterangan berbahasa "Melayu dialek Sumatera Selatan", mengingat ada banyak ragam dialek dalam bahasa Melayu di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

|

| Samsudin dkk. 2019. "Katalog Naskah Kuno Museum Negeri Sumatera Selatan". Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan. |

|

| Sumber gambar: idem. hlm. 24. |

|

| Sumber gambar: idem. hlm. 25. |

|

Sumber gambar: Idem. hlm. 30.

|

|

Sumber gambar: idem. hlm. 31.

|

Begitulah catatan saya tentang buku-buku aksara ulu, karena hasil penelusuran dan pembacaan saya yang tentu saja terbatas menunjukkan buku-buku khusus tentang itu memang cuma segitu.

Dalam slide terakhir, saya mengajukan beberapa usulan yang tumpang-tindih di bawah ini.

Syukur-syukur bila topik-topik kajian itu dapat menjadi buku pada masa mendatang, sehingga selain dapat jadi pedoman penentuan asal-usul naskah serta mempermudah pembacaannya, juga dapat menambah panjang daftar bacaan (terkait) aksara ulu yang saya muat gambar-gambarnya di bawah ini.

|

Tambahkan teks

|

|

Tambahkan teks

|