"Kapiran" bukan berarti "kafir", lho, ya.

"Kapiran" sama artinya dengan "telantar".

Jadi, "Gadis jang Dibikin Kapiran" sama dengan "Gadis yang ditelantarkan".

Itulah judul roman karya "Tjia & Tan".

Anak judulnya: "Satoe hal jang sampe sekarang masih diboewat seboetan dan soedah kedjadian di Palembang dalem taon 1916".

|

| Sumber: https://kitlv-docs.library.leiden.edu/open/Metamorfoze/Sino |

Sepertinya cerita dari Palembang ini cukup diminati jika memperhitungkan pernah dicetak ulang, meski cuma sekali.

Pertama kali dicetak pada tahun 1919, oleh percetakan Thetenghoeij & Co. yang berlokasi di Bogor, meski penerbitnya berada di Gresik, yakni Boekhandel Pek Pang Ing.

Sedangkan pada cetakan kedua, tahun 1924, nampak sudah berganti kongsi, yakni oleh penerbit Boekhandel Hoa Po Kongsie yang juga di Gresik.

|

| Sumber: https://catalog.hathitrust.org/Record/011261392 |

"Gadis jang Dibikin Kapiran" (GjDK) adalah salah satu roman karya peranakan Tionghoa yang menjadikan Kota Palembang sebagai lokasi cerita.

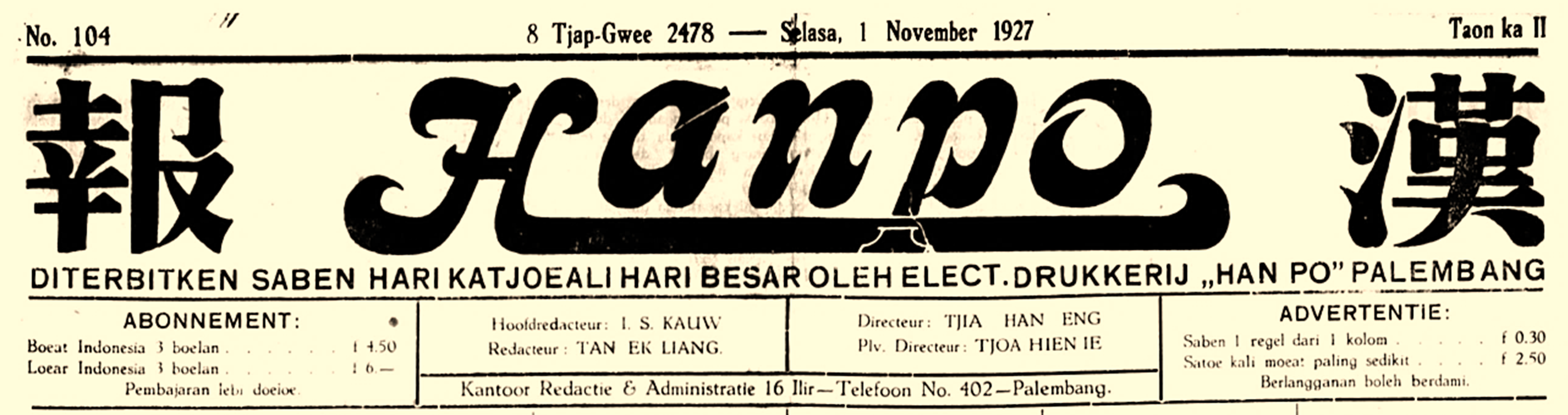

Selain itu, ada juga roman berjudul "Terloenta-loenta" karya Ong Siauw King, terbit tahun 1927, oleh penerbit/surat kabar Han Po yang berkantor di 16 Ilir Palembang. Ya, sebelum dibukukan, roman ini adalah feuilleton atau cerita bersambung di surat kabar Han Po.

|

| Seri ke-14 cerita bersambung "Terloenta-loenta" dalam surat kabar Han Po yang terbit pada hari Senin, 17 Oktober 1927. |

|

| Sumber: (Littrup, 2005: 165). http://bit.ly/3JlYF0D. |

"Terloenta-loenta" bercerita tentang seorang aktivis asal Tiongkok yang datang ke Palembang, namun bernasib merana lantaran tak dapat pekerjaan.

(Adakah yang tiba-tiba teringat pada Khouw Ah Soe dalam "Anak Semua Bangsa" karya Pramoedya?)

Tahun 1931, "Resianja Satoe Gadis: Satoe Tjerita jang Belon Sebrapa Lamanja Terdjadi di Palembang" karya Peng Hong Tjio diterbitkan oleh Kho Tjeng Bie di Batavia.

Meski terbit belakangan setelah GjDK, dua roman tersebut belum berhasil saya dapatkan. Kecuali satu lagi, yakni roman berjudul "Souw Beng Nio, atawa Pembalesan boedi setjara semboeni" karya Oei yang diterbitkan di Surabaya oleh Tan's Drukkery pada tahun 1932.

|

Sumber: https://kitlv-docs.library.leiden.edu/open/Metamorfoze/Sino

|

Baru empat judul roman karya peranakan Tionghoa era Hindia Belanda tersebut yang dapat saya identifikasi ceritanya berlokasi di Palembang. Ada kemungkinan masih ada lagi, mengingat belum semua koleksi roman karya peranakan Tionghoa dengan kode M SINO dapat diakses secara bebas.

Lebih jauh ke belakang, karya penulis peranakan Tionghoa di Palembang sebetulnya sudah muncul sejak tahun 1877 dan 1882, meski bukan berupa roman, namun ajaran-ajaran keagamaan.

Buku pertama berjudul "Yuli Baochao" atau "Tjoe In Giok Lek" atau "Kur'an Giok Lek". Buku ini merupakan terjemahan atas kitab yang populer di kalangan masyarakat Tionghoa, yakni "Yüli baochao quanshi wen" (玉歷寳鈔勸世文). Kitab berisi peringatan tentang akhirat ini memuat keterangan penerbitan di Palembang, meski dicetak di Singapura, pada tahun 1877.

|

| Sumber: (Proudfoot, 1993: 558) https://bit.ly/3uI36yJ. |

Sedangkan buku kedua berjudul "Wenchang Dijun" terbit pada tahun 1882. Wenchang Dijun adalah nama Dewa Sastra bagi masyarakat Tionghoa. Barangkali seperti Saraswati dan Ganesha bagi penganut Hindu.

|

Sumber: Proudfoot, 1993: 553. https://bit.ly/3uI36yJ.

|

Kedua kitab itu dicetak batu (litografi) menggunakan aksara Jawi atau Arab-Melayu. Kolofon kitab "Kur'an Giok Lek" menyebut nama Baba Kwa Tek Ye sebagai seorang penerjemah yang mukim di Kampung 4 Ulu Palembang (Proudfoot, 1993: 558). Salmon (1985: 28; 2013: 235) mencatat, sejauh pelacakannya, nama tersebut adalah penerjemah pertama kitab berbahasa Cina ke bahasa Melayu beraksara Arab di Indonesia.

|

| Sumber: (Salmon, 1985: 9). |

|

Sumber: (Proudfoot, 1993: 611) https://bit.ly/3uI36yJ.

|

Jika pendapat Salmon itu benar, maka warga 3-4 Ulu Palembang layak bangga, karena kampung di sebelah kiri mudik Sungai Musi ini berhak menyandang gelar ganda. Pertama, sebagai lokasi penulisan dan penerbitan Al-Qur'an cetak tertua di Nusantara; Kedua, sebagai lokasi penerjemahan dan penerbitan kitab beraksara-bahasa Cina ke bahasa Melayu (aksara Jawi) pertama di Indonesia.

Lebih lanjut Salmon menduga bahwa Baba Kwa Tek Ye (atau Koa Tek Ie alias Kwa Tiki Taka) adalah seorang Tionghoa Muslim. Selain melihat pilihan istilah-istilah koer'an dan mikraj sebagai bagian dari keterangan judul terjemahannya, dugaan Salmon kemungkinan besar benar, jika mempertimbangkan pula lokasi Kampung 3-4 Ulu yang memang pemukiman Tionghoa Muslim di Palembang. Keluarga Kiai Baba Azim Amin, pewaris Al-Qur'an Cetak Palembang 1848, adalah bagian dari komunitas Tionghoa Muslim yang selama sekian generasi bermukim di sekitar Sungai Saudagar Yuching Kampung 3-4 Ulu Palembang.

|

Kiai Baba Azim Amin dan Al-Qur'an Cetak Palembang 1848 yang merupakan Al-Qur'an cetak batu (litografi) tertua di Asia Tenggara.

Foto: Dokumentasi Pekan Pustaka Palembang I. |

|

Lokasi Sungai Saudagar Yuching yang ditulis "S. Soedagar koetjing" pada peta tahun 1877.

Sumber gambar: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:816744. |

Rupanya tidaklah mengherankan bila kitab yang sering dijumpai di kelenteng-kelenteng tersebut dicetak dalam aksara Jawi. Karena kalangan Tionghoa di Palembang pada masa lalu memang pembaca tulisan Arab-Melayu. Sehingga tak ganjil pula bila ada tulisan Arab-Melayu dalam buku silsilah keluarga Kapitan Tjoa Ham Hin, Kapitan Cina terakhir di Palembang.

|

Tulisan Arab-Melayu dalam buku silsilah keluarga Kapitan Cina Palembang yang memuat keterangan tanggal 27 Rabiul-akhir 1271 yang bertepatan dengan 17 Januari 1855.

Foto oleh Mahandis Y. Thamrin/National Geographic Indonesia. https://bit.ly/3gOdfBA |

Sekali lagi, adalah suatu kelaziman bila orang-orang Tionghoa era Hindia Belanda merupakan pembaca tulisan-tulisan Arab-Melayu. Mereka bahkan berperan sebagai pemilik taman bacaan yang meminjamkan naskah-naskah beraksara Arab-Melayu di berbagai kota, salah satunya adalah Palembang (Proudfoot, 1993: 22). Jangan pula melupakan Kota Mentok, Bangka, yang juga pernah punya sebuah perpustakaan milik keluarga Mayor Chung A Tiam.

|

Sisa bangunan perpustakaan atau taman bacaan milik keluarga Mayor Chung A Tiam di Kota Mentok, Bangka. Plang bertulisan 操南書室 Cao Nan Shu Shi (PY).

Foto oleh Suwito Wu. Sumber: Grup Facebook - Heritage of Tionghoa Bangka. |

Dengan kesadaran sejarah semacam itu, dapatlah kita anggap bahwa instruksi menghilangkan tulisan Arab-Melayu pada bangunan Tionghoa di Pulau Kemaro pada era orba merupakan tindakan yang ahistoris, bahkan rasis.

|

| Sumber gambar: Dokumentasi Kiai Baba Azim Amin. |

Sebagai tambahan, koleksi antik Kemas H. Andi Syarifuddin berupa produk penerbit Kiao Pao di Palembang juga dicetak dalam aksara Arab-Melayu.

|

Buku-buku antik bertulisan Arab-Melayu koleksi Ust. Kemas Andi Syarifuddin. Buku-buku ini merupakan produk percetakan milik keturunan Arab (al-Masawa) serta Peranakan Tionghoa (Kiao Pao) di Palembang awal abad XX.

Foto: Dokumentasi Pekan Pustaka Palembang I. |

|

Berita tentang rencana penerbitan surat kabar Tionghoa-Melayu: Kiao Pao.

Sumber: Surat Kabar Kemoedi, 15 Desember 1926. hlm. 2. |

|

| Daftar percetakan/penerbit/toko buku di Palembang dari kalangan keturunan Arab, Bumiputra, Eropa, dan peranakan Tionghoa. Sumber gambar: Buku petunjuk telpon Palembang tahun 1939. |

Bahkan sebuah manuskrip Arab-Melayu (lagi-lagi koleksi KHAS) yang menjadi salah satu rujukan penting bagi Kiai Mal An Abdullah menulis biografi Syaikh Abdus-Samad Al-Palimbani pun merupakan buku tulis keluaran percetakan Ban Seng Hoeat Palembang.

|

Penjelasan tentang manuskrip "Faydh al-Ihsani" yang merupakan salinan sekaligus terjemahan oleh Nyayu Halimah pada tahun 1937. Naskah salinan ini diduga berdasarkan naskah awal yang ditulis oleh Syaikhah Fatimah al-Palimbani (anak dari Syaikh Abdus-Samad al-Palimbani). Naskah awal tersebut hingga kini belum ditemukan. Sumber: Abdullah, Mal An. 2019. "Syaikh Abdus-Samad al-Palimbani: Riwayat Hidup dan Warisan Keilmuan". Jakarta: EMK & Lembaga Kajian Naskah Melayu. hlm. 4-10.

|

|

| Sumber: (Abdullah, 2019: 6). |

|

| Sumber: Ikram, Achadiati (ed). 2004. "Katalog Naskah Palembang". Jakarta: YANASSA & TUFS. hlm. 255. |

Nah, sepertinya sudah cukup (melebar) uraian di atas perihal kiprah kalangan Tionghoa dalam dunia penulisan-percetakan-penerbitan di Palembang era Hindia Belanda.

Mari kembali ke roman GjDK.

***

Cerita dibuka dengan ilustrasi situasi sore pukul lima lewat tiga, ketika para pegawai Borsumij pulang kerja.

Deskripsi lokasi perusahaan Borneo-Sumatra Handel Maatschappij (Borsumij) benar-benar sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat diperiksa pada peta dan foto-foto era Hindia Belanda.

Namun, sebelum lebih jauh menjelajahi lokasi cerita, mari kupas terlebih dahulu judul bab pertama roman, yakni: "Nji Marian dan Nji Roen".

"Nji" tersebut adalah "Nyai". Akan tetapi, sebutan itu tidaklah sama dengan "Nyai" yang merupakan panggilan kepada "Nenek" bagi orang Palembang. "Nji" atau "Nyai" dalam roman ini adalah sebutan untuk seorang gundik pada era Hindia Belanda.

Ya, sejak awal sudah nampak bahwa cerita GjDK merupakan bagian dari tema umum tentang pernyaian dalam roman-roman karya peranakan Tionghoa. Karena itulah pada paragraf pertama pengantar penulis menyapa "pembatja jang moelja" dengan peringatan:

"...ini tjerita tjoemah terbatja oleh orang-orang jang telah dewasa sadja, jaitoe; jang boekan djadi ANAK ANAK lagi."

Bagian pengantar yang kental dengan pesan moral itu juga memuat sinopsis cerita, sebagaimana dapat dibaca pada penggalan di bawah ini.

Sebelum mengakhiri bagian "permoelaian", penulis kembali mengajukan pemakluman isi cerita yang akan ditemui oleh pembaca.

"Lantaran itoe djadi njata bagi pembatja jang kita soedah karang ini tjerita boekan memandang sadja pada kaoentoengan. Biarpoen isinja sebagian ada menoetoerken perkara jang koerang pantas, tapi toch tida bisa disangkal ada mengandoeng satoe maksoed jang soetji."

Baiklah, kita sudahi saja basa-basi dari penulis GjDK yang barangkali bernada akrab bagi pembaca fiksi populer ala roman Medan. Catatan ini tak akan mengupas GjDK dari segi isi atau jalan ceritanya, akan tetapi mengeksplorasi lokasi yang tak biasa ditemui, yakni situasi Kota Palembang awal abad XX.

Kembali ke kantor Borsumij yang berada di Pasarstraat 16 Ilir tepatnya pada sudut pertemuan muara Sungai Rendang dengan Sungai Musi.

Inilah posisinya berdasarkan peta tahun 1922.

Silakan bandingkan dengan tampilan berdasarkan Peta Google di bawah ini.

Inilah penampakan Pasarstraat atau kini menjadi Jalan Pasar 16 yang dipotret dari kelokan depan kantor Borsumij pada tahun 1920-an.

|

| Pasarstraat dari kelokan depan kantor Borsumij. Sumber: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:896767 |

Silakan bandingkan tampilan jalan serta bangunan pada lokasi yang sama berdasarkan foto tahun 1920-an itu dengan potret dari Peta Google tahun 2019 ini.

|

Jl Pasar 16 di antara jembatan Sungai Rendang dan bekas kantor Borsumij.

Sumber: Peta Google, https://bit.ly/3HVJlY8. |

|

| Foto tahun 1920-an. Digunting dari koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:896767. |

|

| Sumber: Foto Peta Google tahun 2019, https://bit.ly/3HVJlY8. |

N.V. Borsumij adalah salah satu dari lima perusahaan dagang berskala godzilla pada era Hindia Belanda. Embrionya adalah skenario ekspansi kapital lewat pendirian sebuah firma pada tahun kematian Karl Marx. Karena sirkuit modal perlu diperluas tak hanya di Pulau Jawa, maka perusahaan dagang –titisan VOC– Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) bertransformasi jadi lembaga yang berfokus pada usaha perbankan –yang berarti menjadi pengurus perputaran modal di Hindia Belanda. Seorang agen NHM bernama J.H. Schlimmer mewarisi kantor usaha NHM di Banjarmasin. Berbekal modal awal itulah Schlimmer mendirikan sebuah perkongsian bernama Schlimmer & Co. pada tahun 1883. Usaha Schlimmer dan rekanan itu kemudian meraksasa, sebagaimana nama dua pulau besar di Nusantara, setelah menjadi Borneo-Sumatra Handel Maatschappij pada 31 Maret 1894.

Dengan kantor pusat di Den Haag, Borsumij menggurita di sekujur Hindia Belanda. Editor buku "Arsip Ekonomi Belanda dan Koloninya" mencatat (secara agak berlebihan) bahwa pada tahun 1920, di seluruh kepulauan Nusantara (minus Papua), tak ada lagi tempat di mana Borsumij tak punya cabang.

|

Kantor Pusat Borsumij di Den Haag.

Sumber: Buku "Arsip Ekonomi Belanda dan Koloninya", https://bit.ly/352QzuM. |

|

Peta sebaran cabang Borsumij di Hindia Belanda. Pada sudut kiri bawah adalah peta negeri Belanda dengan skala ukuran sebenarnya dibandingkan dengan Nusantara.

Sumber: Buku "Arsip Ekonomi Belanda dan Koloninya", https://bit.ly/33qOsk3

|

Kembali ke Jl. Pasar 16 Ilir, inilah foto kantor Borsumij cabang Palembang pada tahun 1920-an

|

Foto para pekerja di depan kantor Borsumij di Pasarstraat 16 Ilir Palembang tahun 1920-an.

Sumber: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:899140. |

Silakan bandingkan dengan fasad bangunan bekas kantor Borsumij berdasar foto dari Peta Google tahun 2019 ini.

|

Penampakan bekas kantor Borsumij yang kini menjadi PT. Garam (Persero).

Tepat di sebelah kanan kantor pos dalam foto ini adalah Sungai Rendang.

Sumber: Foto Peta Google tahun 2019, https://bit.ly/3oVZepX. |

Balik lagi ke cerita GjDK, halaman 19 memuat gambaran tentang situasi kawasan sepanjang jalan raya 16 Ilir pada malam hari.

Penulis roman menggunakan istilah "djalan raja". Ya, Pasarstraat 16 Ilir adalah salah satu ruas jalan di Palembang yang diperkeras dengan lebar lebih dari 4 meter. Meski sepertinya "perkerasan" itu bukan berarti "pengaspalan". Mengingat catatan Djohan Hanafiah (1988: 12) bahwa pengaspalan jalan sepanjang 20 km di Kota Palembang baru dilakukan pada era

Burgemeester atau Wali Kota

Richard Carl August Frans Joseph van Lissa Nessel (periode 1928-1933).

Perihal jejalan di Palembang yang sudah diperkeras dan layak dilalui oleh mobil, terlihat pada penggalan peta tahun 1922 yang disusun berdasarkan data tahun 1914-1915 di bawah ini.

|

Keterangan gambar berbagai jenis jalan pada legenda peta 1922.

|

|

| Ruas jalan berwarna merah dengan titik-titik putih adalah jalan raya yang sudah diperkeras dengan lebar lebih dari 4 meter. |

|

| Ruas jalan berwarna merah dengan titik-titik putih adalah jalan raya yang sudah diperkeras dengan lebar lebih dari 4 meter. |

Dengan lebar lebih dari 4 meter, Pasarstraat 16 Ilir menjadi lalu-lintas yang ramai pejalan kaki serta pengendara sepeda dan mobil . Sehingga perlu ada polantas yang bertugas di jalan raya ini.

|

Nampak seorang polisi menggunakan topi sedang berjalan di Pasarstraat 16 Ilir. Foto diperkirakan pada awal 1900-an. Sumber: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:784011.

|

|

Nampak semacam payung di muka Pasarstraat 16 Ilir yang menjadi tempat polantas bertugas.

Sumber: https://collectie.wereldculturen.nl. |

|

| Tampak muka Pasarstraat 16 Ilir dengan fokus tempat polantas bertugas. |

|

| Tampak muka Pasarstraat dari pertigaan Kratonweg (Jl. Sultan Mahmud Badaruddin), Schoolweg (Jl. Palembang Darussalam), dan Pasarstraat (Jl. Pasar 16). Foto diperkirakan tahun 1935, ketika Sungai Tengkuruk sudah ditimbun. Sumber: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:919947. |

|

Tampak muka Jl. Pasar 16 berdasarkan Peta Google tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan foto-foto lama di atas, terlihat ada perubahan fasad bangunan. |

|

| Tampak muka Jl. Pasar 16 berdasarkan Peta Google tahun 2015, https://bit.ly/33vuyV8. |

Jika itu gambaran tentang jalanan, maka perihal "lampoe panerangan di seantero wijk" pada halaman 19 GjDK sepertinya bukanlah lampu bertenaga listrik. Listrik baru menyala di Palembang pada tahun 1923, begitu bila merujuk Djohan Hanafiah (1988: 113). Memang tak ada keterangan lebih rinci dari Hanafiah mengenai apakah listrik sudah mengalir di kawasan pemukiman (

wijk) atau masih terbatas pada lokasi tertentu seperti perkantoran dan pertokoan.

Namun dapat diduga ada skala prioritas pembangunan infrastruktur penerangan untuk kawasan niaga dengan kawasan pemukiman warga. Silakan cermati lagi foto-foto muka Pasarstraat di atas, nampak tiang-tiang listrik sudah terpancang.

Kalaupun lampu penerangan yang dimaksud dalam roman tersebut juga termasuk lampu penerangan jalan, sehingga penulis membayangkan orang-orang sedang melintasi jalan Pasar 16 di malam hari, maka barangkali itu adalah sejenis lampu yang nampak pada foto pinggiran Sungai Tengkuruk pada tahun 1910 yang dijadikan contoh oleh Djohan Hanafiah di bawah ini.

|

| Sumber: (Hanafiah, 1988: 110) |

Foto tahun 1910 itu kemudian Djohan bandingkan dengan foto tahun 1920 untuk memperlihatkan perubahan infrastruktur penerangan jalan di pusat Kota Palembang dalam dua dekade awal abad ke-20.

|

| Sumber: (Hanafiah, 1988: 111 & 113). |

Soal lelampuan dan perlistrikan di Palembang awal abad ke-20 ini masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mari kembali ke jalan Pasar 16 di mana terjadi obrolan tentang sebuah pertunjukan teater.

Dari segi istilah, "

bangsawan" yang dimaksud itu memang berawal dari seni pertunjukan bagi kalangan ningrat Melayu. Lantas meluas ke tengah masyarakat lantaran jadi bisnis hiburan yang dilakoni oleh kelompok-kelompok teater dengan melakukan pertunjukan di berbagai kota. Istilah "bangsawan" ini seringkali digandeng dengan kata "

komidi/komedi/opera", maknanya sama dengan pertunjukan hiburan berupa teater.

Kelompok teater bangsawan dari kalangan peranakan Tionghoa yang populer pada era Hindia Belanda ialah Soei Ban Lian. Kelompok teater bangsawan profesional ini berdiri tahun 1911 dan

berasosiasi dengan organisasi

Tiong Hoa Hwe Koan (

THHK).

|

Iklan pertunjukan teater bangsawan (opera) Soei Ban Lian di Batavia.

Sumber: Surat kabar Sin Po, 10 April 1920. |

Belum ditemukan berita atau iklan dalam surat kabar tahun 1916 mengenai pertunjukan Soei Ban Lian di Palembang. Jika merujuk keterangan dalam roman GjDK, tahun 1916 adalah pertama kalinya bangsawan Soei Ban Lian tampil di Palembang.

|

| Roman GjDK, hlm. 21. |

Anak judul GjDK yang bunyinya "soedah kedjadian di Palembang dalem taon 1916" jadi kian meyakinkan ketika menemukan nama Nyonya Theng Poei Nio, istri dari Baba Sim Tek Bie yang adalah direktur opera Soei Ban Lian, juga disebut-sebut dalam roman ini.

|

Roman GjDK, hlm. 20.

Keterangan istilah: eigenares = direktris; dipacht = dikontrak.. |

Barangkali pembaca juga bertanya-tanya di manakah letak panggung pertunjukan bangsawan di Sekanak itu?

Roman ini memberi sedikit petunjuk sebagai berikut:

Tidak cukup mudah mengidentifikasi lokasi bangunan yang menjadi bangsal komidi bangsawan di kawasan Sekanak. Ada kemenduaan persepsi mengenai kawasan Sekanak sebagai lokasi rekreasi dan kawasan niaga.

Untuk yang pertama, sebetulnya sudah bermula sejak era kesultanan yang menjadikan area sebelah borotan keraton sebagai taman sari.

|

Ilustrasi lanskap Keraton Palembang.

Sumber: Hanafiah, 1989: 17. |

Area itu sempat bertahan sebagai tempat rekreasi masyarakat umum sampai kemudian diubah menjadi lokasi rekreasi yang terbatas bagi warga Eropa (

Irwanto, 2010: 129).

|

| Sumber: Irwanto, 2010: 41. |

|

| Sumber: Irwanto, 2010: 129. |

Societeit dan

schouwburg di Palembang yang dimaksud oleh Irwanto itu adalah dua gedung tempat hiburan orang Eropa yang perencanaan pembangunannya dimulai sejak tahun 1925

–kini bernama

Balai Prajurit dan

KBTR. Sebelum dua bangunan itu berdiri, sudah ada sebuah

societeit di Palembang yang jika melihat angka pada fasad atap pelananya diduga ada sejak tahun 1872.

|

Bangunan societeit di Palembang. Foto tahun 1920.

Sumber: Koleksi Tropenmuseum, https://bit.ly/3sXxUJr. |

Lokasi bangunan societeit pertama di Palembang itu dapat diidentifikasi pada peta tahun 1877 dan 1922 di bawah ini.

|

| Lokasi bangunan societeit berdasarkan peta tahun 1877. |

|

Lokasi bangunan societeit berdasarkan peta tahun 1922.

Nampak tak ada perubahan lokasi bangunan societeit sejak dekade 1870-an.

|

|

Lokasi bangunan societeit berdasarkan peta tahun 1930.

Nampak perubahan letak societeit berdasarkan bangunan baru yang diresmikan pada 8 Desember 1927 (https://bit.ly/3v5XtKH). |

Dengan demikian, kawasan hiburan di sebelah ilir/timur Sungai Sekanak bukanlah lokasi yang sesuai dengan karakter hiburan rakyat ala komidi bangsawan Soei Ban Lian. Mengingat pula catatan Irwanto bahwa akses ke

societeit terbatas bagi kalangan Eropa.

Maka kita perlu menyeberang jembatan Sungai Sekanak ke arah barat laut yang mana sepanjang

Jl. Depaten Baru terdapat

Pasar Sekanak, deretan pertokoan dan kantor perusahaan milik kalangan Tionghoa, hingga ke persimpangan di mana terdapat bangunan eks

Bioskop Rosida.

Mari cermati lagi deskripsi lokasi panggung bangsawan dalam halaman 20 roman GjDK.

Keterangan bahwa perahu-perahu berlabuh di pinggir Sungai Musi yang berada di sebelah kanan panggung bangsawan memberi petunjuk bahwa "pernahnja" (letaknya) panggung bangsawan berada dekat pinggiran Sungai Musi.

Dugaan ini diperkuat oleh deskirpsi pada halaman 21 mengenai lokasi panggung bangsawan yang berseberangan dengan Kampung 5 Ulu.

|

Deskripsi tentang lokasi panggung bangsawan Soei Ban Lian.

Roman GjDK, hlm. 21. |

|

| Seberang menyeberang antara lokasi yang diduga letak panggung bangsawan Soei Ban Lian dengan Kampung 5 Ulu berdasarkan peta tahun 1922. Deretan kotak-kotak berwarna kuning dengan garis luar berwarna merah di pinggiran Kampung 5 Ulu adalah rumah-rumah rakit. |

Berdasarkan peta 1922, lokasi yang diduga sebagai panggung bangsawan dalam cerita ini adalah sebuah bangunan yang di belakangnya adalah sebuah "Ijsfabriek" (pabrik es). Pengumuman dalam surat kabar Kemoedi mengenai es gratis dari pabrik es dan limun di kawasan Sekanak beserta keterangan "GOEDANG BANGSAWAN" menjadi pendukung dugaan bahwa lokasi panggung bangsawan dalam roman ini ada samping pabrik es Sekanak.

|

| Sumber: Surat kabar Kemoedi, 1 November 1926. |

Ya, perkiraan lokasi itu masih dapat dipertanyakan kebenarannya.

Sekarang mari lanjutkan perjalanan.

|

| Halaman 32. |

Roman ini berkali-kali menyebutkan tentang sebuah kendaraan roda dua bertenaga manusia yang dinamakan langtjia atau rickshaw. Jika kita periksa foto-foto Kota Palembang era Hindia Belanda, ada banyak gambar langtjia.

|

Foto diperkirakan pada tahun 1900.

Sumber: Koleksi KITLV, http://hdl.handle.net/1887.1/item:693327. |

|

Ilustrasi Langtjia.

Sumber: Hanafiah, Djohan. 1988. "Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe". Palembang: Humas Pemkot. hlm. 44. |

Langtjia pernah menjadi persoalan bagi kalangan peranakan Tionghoa. Bahkan Perkumpulan Pedagang Tionghoa Palembang pernah meminta bantuan THHK untuk menghapus keberadaan langtjia di Palembang karena dianggap merendahkan martabat kemanusiaan, mengingat para penarik langtjia umumnya adalah orang-orang Tionghoa.

Kampanye Tiong Hoa Tjong Siang Hwee Palembang berhasil. Organisasi ini tidak sekadar meminta penghapusan langtjia yang tentu saja akan menghilangkan pekerjaan bagi para penariknya, namun juga menggalang dana untuk membantu mereka yang (akan) kehilangan pekerjaan lantaran penghapusan itu.

|

| Sumber: Han Po, 4 Agustus 1927. |

Sekali lagi, mari simak halaman 32 yang memuat tentang perjalanan menggunakan langtjia.

Beginilah perkiraan rute perjalanan langtjia sebagaimana dideskripsikan dalam halaman 32 di atas.

Jika diukur jaraknya sekitar 2,6 km.

Demikianlah peta-jalan cerita GjDK dari Sekanak hingga Sungai Rendang.

Sebetulnya ada beberapa deskripsi lokasi di Kota Palembang awal abad ke-20 dalam roman GjDK yang masih dapat ditelusuri. Tetapi untuk saat ini cukuplah sampai di sini.

Sampai jumpa lagi.